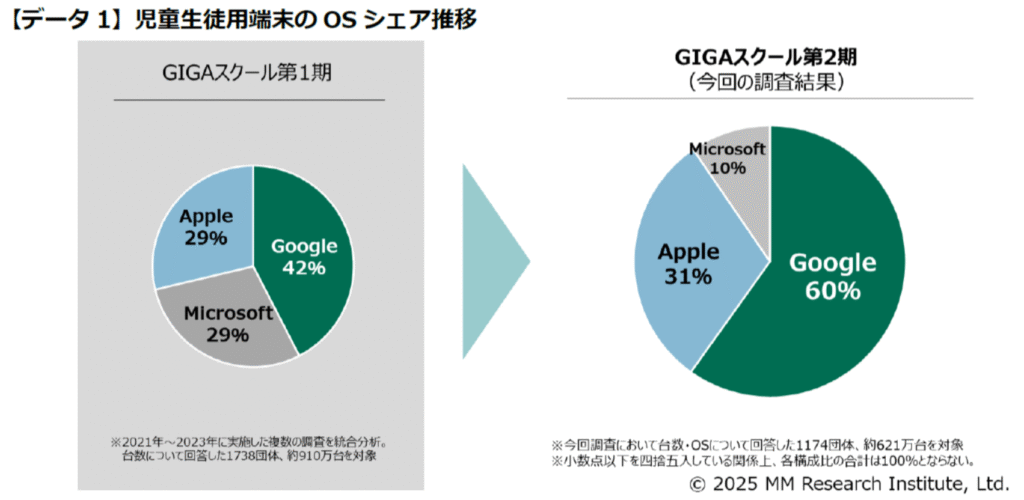

GIGA2期に向け、Windowsの採用率が10%程度という結果が出ました。

ICT市場調査コンサルティングのMM総研(略称 MMRI、東京都港区、関口和一所長)は、文部科学省の「GIGAスクール構想」で配備された1人1台端末の更新(GIGA第2期)について、市区町村の方針を調査し結果をまとめた。調査は2025年6月から7月にかけて実施し、採用予定OS(基本ソフト)と採用理由、調達時期や台数などを尋ねた。全国にある1741すべての市区町村へ電話調査を実施し、1249の市区町村から回答を得た(一部回答を含む。詳細は調査概要を参照)。

MM総研によると、GIGAスクール第1期で29%であったMicrosoftのシェアがGIGAスクール第2期では10%に低下、その代わりGoogleのシェアが42%から60%に増加してすることが分かりました。

私の所属する自治体はWindowsを採用していますが、最近はGoogleを活用した実践事例が多い印象です。特に「他者参照」「クラウド」という言葉が大きく出されている昨今ではGoogleのほうが利便性が高いかと思われます。

実際にWindows自治体である私の勤務校でもクラウドバイデフォルトの世の中でWindowsによる弊害は感じられています。特に、ファイル、フォルダ、アプリケーションを基本としたWindowsの特徴ともいえる機能は「他者参照」や「クラウド」が主流となる学校教育と相性が悪くなっています。様々な機能を用いようとすればするほどWindowsの機能の弊害が表れてきます。

そのため、他者参照やクラウド環境を使うためにPadletやCanvaを多用しています。ただしPadletやCanvaの利用はChromeであろうがAppleでも変わらないと思われます。

また、Windowsの最大のデメリットとしては定期的なWindowsアップデートでしょう。それが授業中に行われたり、帰りの会の時間に行われるとなると非常にストレスとなります。

特に低学年の児童になればなるほどアップデートの方法は分からず、また学内Wi-Fiで一斉にすると非常に回線速度が低下して太刀打ちできないこともでてきます。もちろん各家庭でアップデートをお願いすることが基本ですが、全家庭が協力的とは限りません。Windowsアップデートは学習用端末と非常に相性が悪いと感じています。

クラウド環境に弱く、Windowsアップデートが致命傷となることがこのシェア率を大きく低下させた要因ともいえそうです。

さらに、Appleを利用している自治体もアカウントは実はGoogleアカウントを利用している…というのも非常に多い現状です。

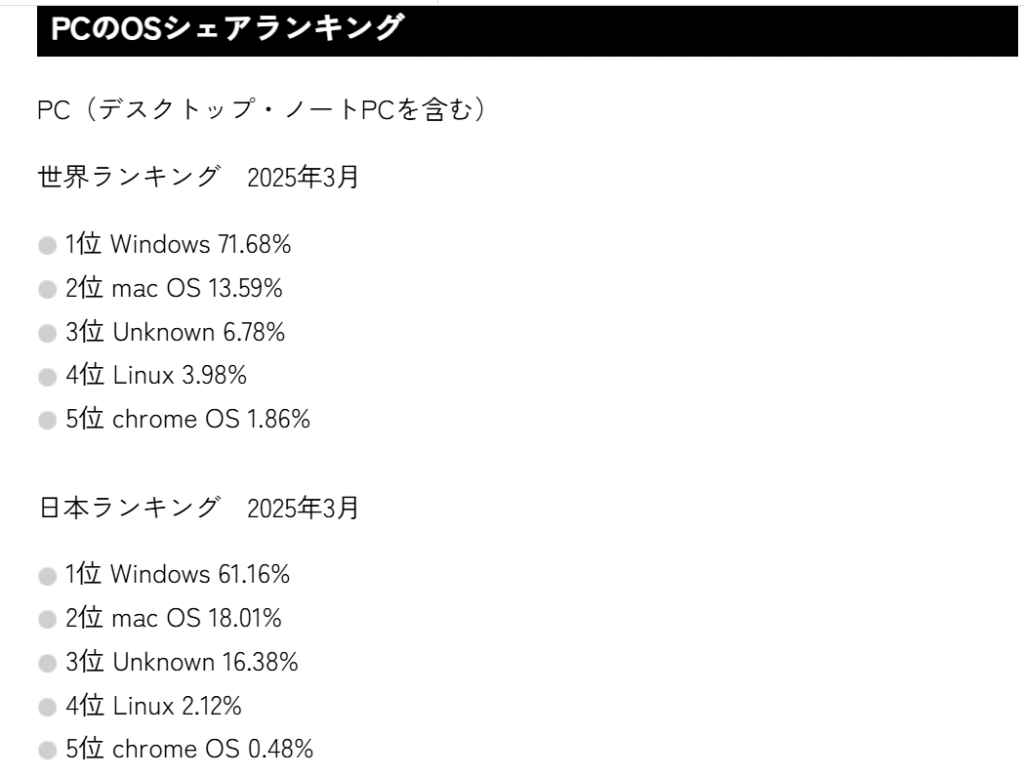

しかし、現状のOSシェア率を考えると圧倒的にWindowsなのが現状です。

初等中等教育でChrome OSを使い、大学や企業等ではWindows OSを使うのであれば大学進学時に操作性に違和感を感じてしまう可能性があります。さらに、職員の校務用端末のOSはWindowsであることが多いと思われます。岐阜市のように市全体でOSを変える自治体も表れているためその限りではないかもしれませんが。

初等中等教育からWindows OSを使うと生涯渡り安定した表現活動ができるのであれば、Windows OSを使うことも悪くないと思われます。さらに、多様なアプリケーションをインストールすることができ、表現活動も多様となっています。

現状としてChrome OSを用いた実践が多く示されており、学校教育が求める機能はChrome OSのほうが有利になっています。

しかし、OSの違いにより子どもたちの学習が阻害されたり学力の差が生まれるとは考えにくく、結局は指導者の力に依存します。

私の自治体はWindowsを継続して利用してきます。少数派ではあるかもしれませんが、Windowsの実践等をお示しできればと思います。